Einleitung

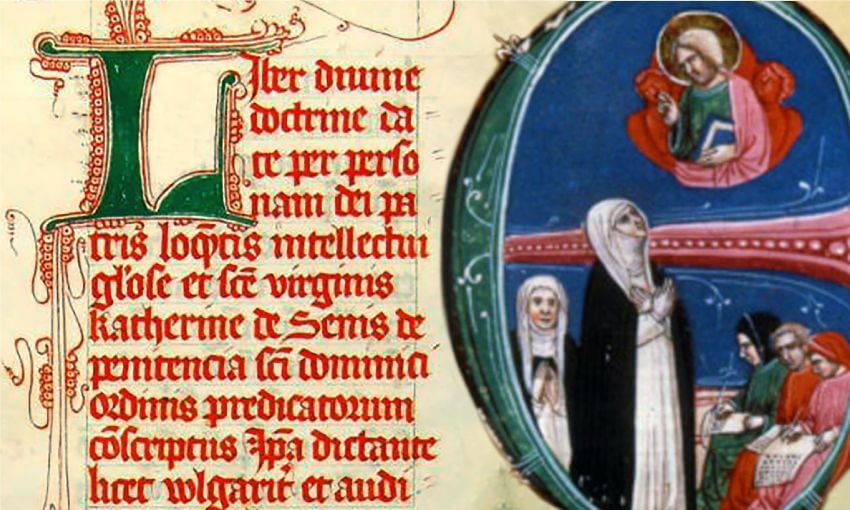

Als Caterina am 29. April 1380 in Rom im Alter von 33 Jahren starb, hinterließ sie der Nachwelt nicht nur das Beispiel ihres heroischen und heiligen Lebens, sondern auch ein schriftliches Werk, das ihren Ruhm bis heute nachhaltig geprägt hat. Neben den über 380 erhaltenen Briefen an die verschiedensten Adressaten und den 25 Gebeten, die von ihren Schülern mitgeschrieben wurden, wenn sie im Zustand der Entrückung deutlich vernehmbar zu Gott sprach, bildet der hier erstmals vollständig in deutscher Übersetzung[1] vorgelegte Dialog die Krönung ihrer Werke. Caterina wollte damit, gewissermaßen am Höhepunkt ihrer geistlichen Entwicklung, ihren Schülern und auch anderen eine Art Zusammenfassung ihrer von Gott geschenkten Einsichten bezüglich des christlichen Weges hinterlassen.[2] Was sie in ihren Briefen lebendig und oftmals in Eile bilderreich entfaltet hat, ist hier im Dialog verdichtet und zu einer Einheit gebracht. Dieses Buch, das (zusammen mit der von ihrem Beichtvater Raimund von Capua verfassten Caterina-Biographie, der Legenda Maior) zu den frühesten gedruckten Büchern überhaupt gehört (Bologna 1472–1474), bildete auch die entscheidende Grundlage für ihre Erhebung zur Kirchenlehrerin im Jahre 1970.

Caterina hat ihrem Werk keinen Titel gegeben, sondern immer nur von ihrem „Buch“ gesprochen. Später nannte man es auch „Buch über die göttliche Lehre“ oder „Dialog über die göttliche Vorsehung“. Obwohl das Gespräch über die Vorsehung nur einen Teil des gesamten Buches ausmacht (Kap. 135–153), hat sich dieser Titel seit fünf Jahrhunderten bis heute allgemein durchgesetzt. – Nicht zu Unrecht, wenn man bedenkt, dass sich im Geheimnis der Vorsehung die Größe und Allmacht Gottes am deutlichsten offenbart[3] und dass Caterina, wie Raimund von Capua bezeugt, „nicht müde wurde, Tag und Nacht darüber zu sprechen.”[4]

Caterinas Buch ist ein tiefes und ausführliches Gespräch (Dialog) zwischen einer Seele (Caterina) und Gott Vater. Sie richtet Bitten und Fragen an Ihn, und Gott antwortet. Dabei entfaltet Er grundlegende Gedanken über die Schöpfung, über den Zusammenhang von Wahrheit und Liebe, über Sünde und Tod, Leiden und Sühne und über Seinen geliebten Sohn als den einzigen Weg, der den alles verschlingenden Strom des Todes überwindet. Gottes Sohn hat sich gleichsam zu einer Brücke gemacht, die vom Himmel herab bis zur Erde reicht, um auf diesem Weg der Wahrheit die Menschheit heimzuführen ins Reich des Vaters, das „Meer des Friedens”. So erklärt es der Vater der fragenden Seele. Er spricht über seinen Sohn, das Wirken des Heiligen Geistes, die Notwendigkeit der Kirche, die Aufgabe ihrer Priester und er erklärt, wie die ganze Welt vom Walten der göttlichen Vorsehung, die nur das Heil des Menschen im Auge hat, durchwirkt ist.

Der Vater verweist aber auch auf das Übel der Selbstsucht, auf Not und Verderben und auf das Unheil derer, die den Weg der Wahrheit, die Brücke, verschmähen und den Weg der Lüge gehen, der in den ewigen Tod führt. Wenn auch die Sünden deutlich benannt werden (die der Laien ebenso wie jene der Gottgeweihten), so ist das Erbarmen Gottes doch unendlich größer als jede menschliche Schuld und bis zuletzt der rettende Anker für alle Geschöpfe. Dieses Liebeshandeln Gottes, das mit dem Geheimnis seiner Vorsehung identisch ist, verwirklicht sich allerdings nicht ohne eine Verbindung mit dem menschlichen Handeln, denn: „Ich habe euch ohne euch geschaffen …, doch Ich werde euch nicht ohne euch erlösen.”[5] Trostvoll ist, dass in dieser über allem waltenden göttlichen Vorsehung selbst das Böse in der Welt dem großen Sühnewerk Gottes in Christus dienen muss. An diesem Sühnewerk darf sich der Mensch beteiligen, und Caterina bittet wiederholt darum, mitwirken zu dürfen.

So ist der Dialog zutiefst ein Buch über die Barmherzigkeit Gottes, des Vaters; der Dialog ist aber auch ein Christusbuch, ein Buch über die ewige Wahrheit Gottes, über Seine Wahrheit, über den Sohn, der sich am Tisch des Kreuzes durchbohren ließ, um uns das Geheimnis seines Herzens zu zeigen.[6] Wer daher zur wahren Erkenntnis gelangen möchte, der muss zu Christus gehen, denn „die Wahrheit kann man nur von der Wahrheit erfahren.”[7]

Caterinas Buch entstand zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten, beginnend im Spätherbst 1377 in Rocca d’ Orcia, fortgesetzt im Frühjahr und Sommer des folgenden Jahres während ihres Aufenthaltes in Florenz und schließlich beendet in Siena in der Einsiedelei des Eremiten Fra Santi[8] im Oktober 1378, ehe sie dann Papst Urban VI. nach Rom berief.[9]

Obwohl Caterina offenbar in späteren Jahren Lesen und im Herbst 1377 (mit Hilfe des Himmels) auch Schreiben lernte, hatte sie ihre Briefe und ebenso den Dialog doch vorzugsweise ihren Sekretären diktiert. Dieses Diktieren aber geschah im Fall des Dialogs – und damit sind wir bei einer besonderen Eigenart ihres Buches – ausschließlich im Zustand der Ekstase.[10] Eine Tatsache, dem dieses Werk unzweifelhaft sein ganz besonderes Gewicht verdankt. Dabei handelte es sich allerdings nicht um ein göttliches Diktat. Denn Caterina war kein „Medium”, das wie ein Lautsprecher die Mitteilungen Gottes hörbar werden ließ. Es war aber auch nicht ihre eigene menschliche Weisheit, die sie in Form einer „Gottesrede” weitergab. Wie aber war es dann? Man kann dem Phänomen Caterina nur nahekommen, wenn man stets mitbedenkt, dass ihr Leben und ihre Lehre untrennbar miteinander verbunden waren und dass sie daher nur das diktierte, was sie in ihrer Vertrautheit mit Gott erlebt und auch erfahren hat. Das heißt, alles, was zur Wahrheit der Offenbarung und somit zur katholischen Lehre gehört, hat Caterina direkt von Gott selbst erfahren – ohne vermittelnde Personen dazwischen, und zwar entweder durch innere Erleuchtung oder in wahrnehmbaren Visionen.[11] Neben diesem charismatischen Eingreifen Gottes besaß ihr Geist aber auch eine natürliche Offenheit und vor allem die Fähigkeit, das Gehörte und Wahrgenommene eigenständig zu verarbeiten. Ihre Kontakte mit der Welt des Geistes erfuhr sie in Gegenwart ihrer geistlichen Familie, der sowohl Kleriker als auch Laien aus den verschiedensten Bildungsschichten angehörten.

Wenn Caterina im Zustand der Ekstase ihren Sekretären diktierte, war ihre Seele so sehr mit Gott verbunden, dass ihre körperlichen Funktionen dahinter zurückblieben und ihr nur das Sprechen möglich war. Was ihr vom Heiligen Geist dabei an vertiefter Einsicht und an Erkenntnis mitgeteilt wurde, das versuchte sie mit den Mitteln ihrer eigenen Sprache und Ausdrucksweise wiederzugeben. Caterina wählte dazu die Form eines Dialogs; sie diktierte in ihrem typischen Sprachstil, ließ frühere Erlebnisse und Erfahrungen miteinfließen und verwendete ebenso Stellen aus den ihr bekannten und vertrauten Schriften der Legenda aurea oder dem Leben der Väter. Die Sicherheit und Klarheit des Denkens und der Formulierungen beim Diktieren dieses Buches und die Würde und Erhabenheit der Gottesreden sind nicht nur eine Bestätigung ihrer hohen und sensiblen Intelligenz, sondern lassen auch erahnen, wie tief ihr Geist während dieser Ekstasen in die Welt des Übernatürlichen hineingezogen wurde. So war das Buch bereits für ihre damaligen Schüler und Verehrer „außergewöhnlich“[12] und „bewunderungswürdig“[13], ein „Buch, das der Heilige Geist durch den Mund der Jungfrau [Caterina] diktiert hat“[14], und zwar gerade so, „als wäre es von einem Evangelisten geschrieben“[15].

Zeugnisse aus dem Kreis ihrer geistlichen „Familie”

Raimund von Capua[16]: „Etwa zwei Jahre vor ihrem Tod wurde ihr durch Gottes Gnade eine so klare Erkenntnis der Wahrheit zuteil, dass es sie drängte, dies schriftlich aufzuzeichnen und ihre Schreiber zu bitten, sich bereitzuhalten, um alles aufzuschreiben, was sie aus ihrem Mund hören würden, sobald sie bemerkten, dass sie ihrer Sinne entrückt sei. So wurde in kurzer Zeit[17] das Buch geschrieben, dessen Inhalt ein Zwiegespräch ist zwischen einer Seele, die an den Herrn vier Bitten richtete, und dem Herrn, der ihr Antwort gab, und sie viele überaus nützliche Wahrheiten lehrte.”[18]

„Nach Verkündigung des Friedensabkommens[19] kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück und widmete sich mit aller Kraft der Fertigstellung eines Buches, das sie, vom göttlichen Geist gelenkt, in ihrer Muttersprache diktierte. Sie hatte die Schreiber gebeten, immer bereit zu sein und auf alles zu achten, wenn sie wie gewöhnlich ihrer leiblichen Sinne entrückt würde; dann sollten sie sorgfältig ihre Worte aufschreiben. Sie taten es mit großer Aufmerksamkeit und schufen so jenes Buch voller großer und überaus nützlicher Gedanken über Dinge, die ihr von Gott enthüllt und von ihr in der Umgangssprache diktiert wurden. Einzigartig und bewundernswert an diesem Diktat war die Art und Weise, wie es geschah: Sie diktierte nämlich nur dann, wenn in der Verzückung des Geistes ihre leiblichen Sinne jeder eigenen Tätigkeit beraubt waren: Die Augen sahen nicht, die Ohren hörten nicht, die Nase nahm keinen Geruch auf, der Gaumen keinen Geschmack, und auch der Tastsinn konnte sich in der Zeitspanne ihrer Entrückung auf keinen Gegenstand zubewegen. Doch sorgte Gott dafür, dass die heilige Jungfrau das ganze Buch in diesem Zustand der Ekstase diktierte, was bedeutet, dass es nicht durch eine natürliche Fähigkeit, sondern einzig aus der Eingebung des Heiligen Geistes geschaffen wurde …”[20]

Wenn jemand das Buch liest, „wer könnte sich vorstellen oder glauben, dass eine Frau die Verfasserin ist? Der Stil ist ganz erhaben, sodass kaum ein lateinischer Dialog gefunden werden kann, der der Erhabenheit ihrer Ausdrucksweise entspricht; das kann ich gegenwärtig aus eigener Erfahrung bestätigen, denn ich bin gerade damit beschäftigt, das Buch ins Lateinische zu übersetzen.[21] Die Gedanken sind in gleicher Weise erhaben wie tiefgründig; wenn du sie dir in lateinischer Sprache geschrieben vorstellst, könntest du es eher für ein Buch des Aurelius Augustinus als für das eines anderen halten … Wie mir von ihren Schreibern[22] berichtet wurde, hat sie die darin enthaltenen Gedanken nie diktiert, wenn sie im Vollbesitz ihrer leiblichen Sinne war, sondern sie sprach immer dann mit ihrem Bräutigam, wenn sie sich im Zustand der Ekstase befand. Deshalb ist das Buch auch gestaltet als Dialog zwischen dem Schöpfer und der von ihm geschaffenen vernunftbegabten Seele auf ihrem irdischen Pilgerweg.”[23]

Francesco Malavolti[24]: Er schrieb in seiner Zeugenaussage für den Prozess über „das bewunderungswürdige Buch, das sie [Caterina] in ihrer Umgangssprache verfasste. Darin spricht sie über alle Tugenden und Laster und auch über alle Täuschungen, die die Dämonen den Menschen bereiten können, und ebenso, wie man sich davor schützt … Wenn diese Jungfrau diktierte, bedurfte ihr Diktat niemals einer Korrektur, einer Ergänzung oder Streichung, außer wenn von unserer Seite irgendein Fehler gemacht worden war.”[25]

Bartolomeo Dominici[26]: „Mit der genannten Gelehrsamkeit, die ihr von oben zuteilwurde, ging Hand in Hand eine erstaunliche Beredsamkeit, wenn sie über Dinge sprach, die die Ehre Gottes und das Heil der Seelen betrafen. Gelehrte wie Laien waren voll Verwunderung und sprachen: ‚Woher hat sie diese Gelehrsamkeit, da sie doch in keiner Schule war?’ Manche Neider glaubten, wir Brüder hätten sie unterwiesen, während doch, wie ich bereits gesagt habe, genau das Gegenteil der Fall war … Im Laufe der Zeit aber erkannte durch die tägliche Erfahrung fast die ganze Welt, wenn ich so sagen darf, dass ihr die Gelehrsamkeit von Gott eingegeben war. Dies zeigte sich sowohl im Gespräch mit ihr als auch bei ihrem Diktieren so vieler geistreicher und doch gläubiger Briefe und auch bei der Entstehung des Buches, das sie immer im Zustand der Entrückung diktierte. Ich habe wiederholt gesehen, wie sie gleichzeitig zwei und manchmal auch drei Schreibern über verschiedene Inhalte diktierte, und sie machte niemals eine Pause, um nachzudenken, was sie jedem diktieren müßte, wie es bei den anderen Menschen üblich ist, wenn sie etwas zugleich diktieren; es schien, als gäbe es in ihrem Geist und auf ihrer Zunge ein ununterbrochenes Einfließen der Gedanken und Worte.”[27]

Thomas von Siena, Caffarini[28]: „Ich versichere, wiederholt gesehen zu haben, wie die Jungfrau in Siena, besonders nach ihrer Rückkehr aus Avignon, ihrer Sinne entrückt wurde und dieser Sinne nur insoweit mächtig war, dass sie fähig war zu reden und so ihren verschiedenen Schreibern gleichzeitig oder aufeinander folgend bald Briefe, bald ihr Buch diktierte. Es geschah dies an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten, wie es gerade ihr Zustand erlaubte. Manchmal ging sie dabei mit vor der Brust gekreuzten Armen in der Kammer auf und ab, manchmal lag sie auf den Knien oder hatte eine andere Haltung angenommen; immer jedoch hatte sie ihr Antlitz zum Himmel emporgehoben. Was die Entstehung ihres Buches betrifft, so erweckte bei Caterina unter anderem auch folgende Beobachtung Staunen: Manchmal tauchten Gründe auf, die dazu führten, dass Tage vergingen, an denen sie nichts diktieren konnte; bot sich ihr aber später eine passende Gelegenheit, nahm sie das Diktat dort, wo sie es unterbrochen hatte, wieder auf, als hätte es für sie nicht einen Augenblick eine Pause oder Unterbrechung gegeben.”[29]

Thomas von Siena, Caffarini: „Ich erhielt einmal einen Brief von einem ehrwürdigen Pater, Don Stefano Maconi von Siena aus dem Orden der Kartäuser (er war einer von den Schreibern und von den in Christus besonders geschätzten Söhnen dieser gütigen Jungfrau); darin … teilte mir der erwähnte Pater … mit, dass die Jungfrau später in seiner Gegenwart oftmals mit eigener Hand geschrieben hätte, unter anderem einige Blätter des Buches, das sie in ihrer Muttersprache verfasst hatte, und dass er diese aus besonderer Verehrung in die Kartause Pontignano bei Siena, wo er einst seine Profess abgelegt hatte, überbrachte und dort verwahrt halte. Obendrein habe ich auch in den Büchern der Briefe der Jungfrau, die von ihren verschiedenen Schreibern abgeschrieben worden waren, gelesen und erfahren, dass die Jungfrau selbst ihrem verehrten Vater, dem Magister Raimund (der dann später, nach dem Heimgang der Jungfrau in die Ewigkeit, ihre Biographie verfasste), zwei Briefe mit eigener Hand geschrieben hat; unter anderem teilte sie ihm mit, wie der Herr auf wundersame Weise in besonderer Vorsehung in ihrem Geist die Fähigkeit zum Schreiben geformt hatte.”[30]

Bemerkungen Caterinas im Zusammenhang mit ihrem „Buch”

Brief 272 – Oktober 1377, Rocca d’ Orcia. An Raimund von Capua in Rom. Der Brief beinhaltet das Konzept zu ihrem Buch, das sie bald darauf zu diktieren beginnt. Am Schluss des Briefes fügt sie noch an: „Diesen Brief und einen anderen, den ich Euch sandte, habe ich eigenhändig auf der Insel Rocca [Rocca d’ Orcia] unter vielen Seufzern und unter einem Strom von Tränen geschrieben, wobei das Auge sah und doch nicht sah. Ich war voll Verwunderung über mich selbst und über die Güte Gottes. Ich betrachtete seine Barmherzigkeit gegenüber den vernunftbegabten Geschöpfen und seine überströmende Vorsehung mir gegenüber. Er gab mir zu meiner Freude die Fähigkeit des Schreibens – einen Trost, den ich infolge meiner Unwissenheit bisher entbehren musste … Verzeiht mir, wenn ich zu viel geschrieben habe, aber Hände und Zunge haben sich dem Drang des Herzens überlassen.”[31]

Brief 365 – Florenz, Juni 1378. An Stefano Maconi in Siena: „Ich bat die Gräfin[32] um mein Buch und warte schon lange darauf, aber es kommt nicht. Wenn Du hingehst, sage ihr, dass sie es mir umgehend schicken soll, und wenn ein anderer hingeht, dann soll der es ihr ausrichten.”[33]

Brief 179 – Siena, Mitte August 1378. An Francesco Pipino[34] in Florenz: „Gebt Francesco das Buch und die Dokumente. Ich möchte noch einiges am Buch schreiben, und ich brauche auch die Dokumente, um zu einer Messe zu kommen.”[35]

Brief 154 – Rom, Frühjahr 1379. An den Kartäuser Francesco Tebaldi auf der Insel Gorgona: „… wie Ihr wisst, ist das im Traktat der Tränen enthalten, und deshalb werde ich mich darüber nicht weiter verbreiten”.[36]

Brief 373 – Rom, 15. Februar 1380. An Raimund von Capua: „Ich ersuche Euch auch, das Buch und alle Schriftstücke, die Ihr von mir vorfindet, Euch gegenseitig weiterzugeben, Ihr und Fra Bartolomeo, Fra Tommaso und der Magister. Macht mit meinen Schriften – gemeinsam mit Missere Tommaso, an dem ich Trost gefunden habe – das, was Eurer Meinung nach mehr zur Ehre Gottes gereicht.”[37]

Ihre Schüler haben diese Worte befolgt: Bald entstanden Übersetzungen ins Lateinische (später auch in andere Sprachen), sodass Caterinas Buch und ihre Gedanken rasche Verbreitung finden konnten. Durch ihre Ernennung zur Kirchenlehrerin, eine Auszeichnung, die vor allem aufgrund des theologischen Reichtums ihres Buches erfolgte, erhielt dieses Werk auch eine offizielle kirchliche Anerkennung.

Würdigung durch der Kirche

Papst Pius II. (1458–1464): „Ihre Gelehrsamkeit war eine eingegebene, nicht erworbene. Sie war mehr Lehrerin als Schülerin.“[38]

Papst Paul VI. (1963–1978): „… was am meisten an der Heiligen auffällt, ist die eingegossene Weisheit, die leuchtende, tiefe, ja berauschende Assimilierung der göttlichen Wahrheiten und Glaubensgeheimnisse, wie sie in den Büchern des Alten und Neuen Testamentes enthalten sind …”[39]

In dem mit der Erhebung zur Kirchenlehrerin verbundenen Apostolischen Schreiben Mirabilis in Ecclesia wird darauf verwiesen, dass Caterina, „die in der Tat keinen menschlichen Lehrer hatte”, dank der „überreichen Gabe der Weisheit und des Wissens” (1 Kor 12,8) „zur hervorragendsten Lehrerin der Wahrheit wurde.” Und dann heißt es weiter über den Dialog: „Gegen Ende ihres kurzen Lebens diktierte Caterina in ekstatischem Zustand ein Buch – im Volksmund ‚Dialog der Göttlichen Vorsehung’ genannt –, dessen ganzer Aufbau darin gelegen ist, dass ihre Seele Gott fragt und Gott der Fragenden Antwort gibt. So geschieht es, dass der ewige Vater des Himmels vieles von dem, was sich auf das ewige Leben bezieht – sei es den einzelnen oder die ganze Kirche betreffend – Caterina erklärt. Bei der Zusammenstellung dieses Themas gereicht es ihr in besonderer Weise zum Lob, dass sie immer das herausfordert, was den inneren Menschen berührt, bzw. Göttliches in den Mittelpunkt stellt.”[40]

Papst Johannes Paul II. (1978–2005): „Die heilige Caterina diktierte in den Jahren 1377 und 1378 in verschiedenen Zeitabständen ein Buch, das gewöhnlich als Dialog der göttlichen Vorsehung oder der göttlichen Lehre betitelt wird, in dem ihre Seele in verzücktem Gespräch mit dem Herrn das berichtet, was ihr die ewige Wahrheit sagt als Antwort auf ihre Fragen bezüglich des Wohles der Kirche und ihrer Kinder und der ganzen Welt. Das Buch ist charakterisiert durch prophetischen Geist, Ausgewogenheit des Denkens und Klarheit des Ausdrucks. Es behandelt die erhabensten Geheimnisse unserer Religion und die schwierigsten Probleme der Aszetik und Mystik. Wachsam und flehentlich richtet sie sich an die Brüder in der Welt, die sie verlorengehen sieht auf den Pfaden der Sünde und die sie aufzurütteln versucht aus der tödlichen Abgestumpftheit: Mit feiner psychologischer Intuition wirft sie Lichtbündel auf den Weg der Vollkommenheit, indem sie die Erhebung des Menschen preist, der in der Nachfolge des gehorsamen Christus den sicheren Weg zur heiligsten Dreifaltigkeit findet …”[41]

Papst Benedikt XVI. (2005–2013): „Die Lehre Katharinas … ist im Dialog der göttlichen Vorsehung oder Buch der göttlichen Lehre, einem Meisterwerk der geistlichen Literatur, in ihren Briefen und in der Sammlung ihrer Gebete enthalten. Ihre Lehre ist mit einem solchen Reichtum ausgestattet, dass der Diener Gottes Paul VI. sie 1970 zur Kirchenlehrerin erklärte.”[42]

Ursprünglich war der Dialog, wie ihn uns Caterina überließ,[43] mit ziemlicher Sicherheit ein einziger fortlaufender Erzählfluss. Caterinas Schüler jedoch unterteilten den Text sehr früh in einzelne Kapitel. Spätere Übersetzer (ab Ende des 16. Jahrhunderts) haben damit begonnen, den Dialog in vier Abschnitte zu unterteilen in Anlehnung an die vier Bitten, die Caterina zu Beginn an Gott richtet. Damit wurde das Werk allerdings in ein Schema gepresst, das in sich inhaltlich nicht schlüssig war. Erst vierhundert Jahre später „entdeckte” Giuliana Cavallini in den drei Elementen von Bitte, Antwort, Dank – und deren Übereinstimmung mit den großen Initialen der frühesten Handschriften – das authentische Schema des Gesamttextes und seine zehnteilige Gliederung. Diese Einteilung entspricht auch eher dem Inhalt, wobei die Unterteilung in die 167 Kapitel gleichgeblieben ist.

[1] Die bisherige Übersetzung (etwa 51% des Gesamttextes) wurde von Ellen Sommer-von Seckendorff und Cornelia Capol nach der italienischen Ausgabe von P. Innozenzo Taurisano OP erstellt und ist unter dem Titel Gespräch von Gottes Vorsehung erschienen (Lectio Spiritualis 8), Einsiedeln 31964.

[2] Raimund nannte es das Buch ihrer „Gotteslehre”– divinae doctrinae (vgl. Legenda Maior 22). Die Inspiration dazu scheint aber auch auf eine tiefe geistliche Erfahrung zurückzugehen, die ihr etwa zwei Jahre vor ihrem Tod geschenkt wurde im Zusammenhang mit den politischen und innerkirchlichen Wirren und Ereignissen (vgl. Legenda Maior 349).

[3] Vgl. Romano Guardini, Vorschule des Betens, Mainz, 91990, S. 54: „Die eigentliche Offenbarung der Größe Gottes liegt in der Lehre der Vorsehung. Das Erschreckende des Allwissens, das Unausdenkliche des Allvermögens und das Verwirrende einer die unabsehlichen Daseinsfäden meisternden Weisheit wird da zu lauter Liebe, und der All-Große wird zum Vater.“

[4] Legenda Maior 98.

[5] Vgl. Dialog 155.

[6] Dialog 75, 126

[7] Dialog 87.

[8] Fra Santi aus Teramo war ein Bewunderer Caterinas und begleitete sie trotz seines hohen Alters auf mehreren ihrer Reisen. Caterina war oft in der Kapelle seiner Einsiedelei nahe bei Siena (vgl. Supplementum III, 6, 6).

[9] Raimund von Capua berichtet darüber: „Während Caterina in Siena mit ihrem Buch beschäftigt war, wandte sich Papst Urban VI. an mich, den er als ihren Beichtvater kannte, und gab mir den Auftrag, ihr zu schreiben und sie nach Rom zum Besuch seiner Heiligkeit einzuladen” (Legenda Maior 333).

[10] Vgl. dazu die Bezeugungen ihrer Schüler auf den folgenden Seiten.

[11] Vgl. Legenda Maior 84

[12] Prozess, S. 649.

[13] Prozess, S. 592

[14] Prozess, S. 553

[15] Prozess, S. 699.

[16] Caterinas Beichtvater und geistlicher Leiter verfasste nach ihrem Tod mit der Legenda Maior ihre maßgebliche Biographie.

[17] Dieses „in kurzer Zeit” führte manche (z.B. P. Hurtaud) zu der Annahme, dass das Buch innerhalb weniger Tage entstanden sei.

[18] Legenda Maior 349

[19] Damit wurde der über drei Jahre dauernde Konflikt zwischen Florenz und dem Heiligen Stuhl beendet.

[20] Legenda Maior 332.

[21] Raimunds Übersetzung blieb jedoch unvollendet (vgl. Supplement III, 6, 2). Eine vollständige Übertragung ins Lateinische besorgten der Notar Cristofano di Gano in Siena (vgl. Supplement III, 6, 11; Prozess, S. 64, 84, 109) und ein Kartäuser in Rom auf Anordnung von Stefano Maconi, der inzwischen Generalprior dieses Ordens geworden war (vgl. Supplement III, 6, 14

[22] Neri di Landoccio, Barduccio Canigiani und Stefano Maconi.

[23] Legenda Maior 8.

[24] Ehemaliger Schüler Caterinas. Nach dem Tod seiner Frau und seiner Kinder wurde er Benediktiner und später Abt. Er diente Caterina bei der Niederschrift des Dialogs auch gelegentlich als Schreiber.

[25] Prozess, S. 592–593.

[26] Schüler Caterinas, gelehrter Dominikaner, der Caterina auf ihren Reisen begleitet hat und gelegentlich ihr Beichtvater war

[27] Prozess, S. 451–452.

[28] Ein Schüler Caterinas, gelehrter Dominikaner, gebürtig aus Siena. Thomas hat sich nach Caterinas Tod besonders um ihre Verehrung und die Verbreitung ihrer Werke verdient gemacht.

[29] Prozess, S. 78–79.

[30] Supplementum I, I, 9

[31] Briefe. An die Männer der Kirche I, S. 176f.

[32] Die Gräfin ist Benedetta Salimbeni. Als Caterina bei ihr in Rocca d‘Orcia war, begann sie mit dem Dialog, den sie dann in Florenz weiterführte.

[33] Briefe. An verschiedene Adressaten, S. 114.

[34] Caterina schickte kurz nach ihrer Ankunft in Siena einen gewissen Francesco (Francesco Malavolti) nach Florenz zu Francesco Pipino, um einige wichtige Schriftstücke holen zu lassen (die päpstliche Bulle zur Erlaubnis der Feier der hl. Messe, da Siena noch bis Ende August oder Anfang September unter dem Interdikt stand).

[35] Briefe. An verschiedene Adressaten, S. 254.

[36] Briefe. An die Männer der Kirche II, S. 76. Die Bemerkung lässt vermuten, dass der Adressat offenbar bereits im Besitz einer Kopie des Dialogs oder wenigstens eines Teiles davon war.

[37] Briefe. An die Männer der Kirche I, S. 228.

[38] Misericordias Domini, Heiligsprechungsbulle vom 29. Juni 1461, in: Il Processo Castellano (Fontes Vitae S. Catharinae Senensis Historici 9, 528).

[39] Predigt am 4. Oktober 1970 in St. Peter in Rom anlässlich der Erhebung der heiligen Caterina von Siena zur Würde einer Kirchenlehrerin, vgl. AAS LXII (1970) 329–335.

[40] Mirabilis in Ecclesia Deus, Apostolisches Schreiben von Papst Paul VI. zum immerwährenden Gedenken an die Erhebung der hl. Caterina von Siena zur Kirchenlehrerin, vgl. AAS LXIII (1971) 674–682

[41] Amantissima Providentia, Apostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul II. am 29. April 1980 zum 600. Jahrestag des Heimgangs der hl. Caterina von Siena, vgl. AAS LXXII (1980) 569–581.

[42] Generalaudienz am 24. November 2010 in Rom.

[43] Die Original-Blätter der drei Sekretäre Barduccio Canigiani, Stefano Maconi und Neri di Landoccio, die damals Caterinas Diktat aufgeschrieben haben, sind zwar nicht mehr vollständig erhalten, aber es gibt sehr frühe Kopien davon, die auf diese drei Schüler zurückgehen